日本のお酒の輸出額は、2022年に1,392億円を突破しました。2021年に初めて1,000億円を突破したのに続き、好調を維持しています。

このことから日本のお酒産業は、海外進出により新たな需要の発掘に成功した産業といえるでしょう。

海外進出を検討している企業の参考となるように、本記事では日本のお酒の海外進出をテーマに動向を紹介します。

日本のお酒の国内需要は減り続けている

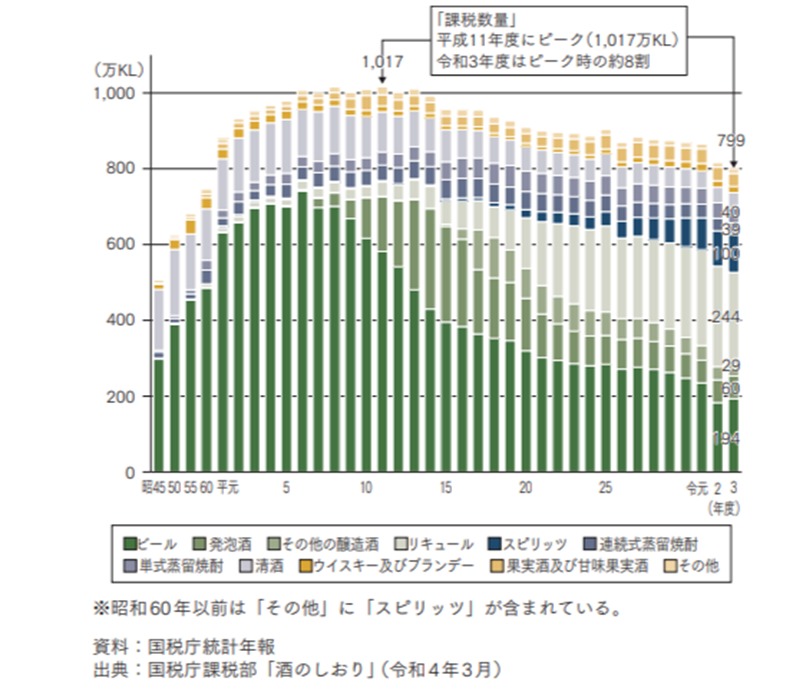

日本のお酒の課題は国内需要が減り続けていることです。財務省の資料によると、1999年に酒類課税移出数量(出荷量)が1,071万kLで需要のピークを迎え、2021年には799万kLでピークの8割にまで減少しています。

出典:財務省「日本産酒類の輸出拡大を促進する国税庁の取組」

国内のお酒の需要が減少している理由は、少子高齢化・人口減少・ライフスタイルの変化があげられます。とくに若者のアルコール離れが需要の縮小の大きな要因です。

「ソバーキュリアス」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。

ソバーキュリアスは自分の健康を考えて、あえてアルコールを飲まない、あるいは楽しみとして少しだけ飲むライフスタイルのことです。若者を中心にソバーキュリアスの考え方が浸透したことが若者のアルコール離れにつながっています。

厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査報告」によると、20~29代の飲酒の頻度は「ほとんど飲まない」が26.5%、「やめた」が0.4%、「飲まない」が29.4%でした。つまり、20~29代の56.3%はお酒をほとんど飲まない、あるいは全く飲まないライフスタイルを選択しています。

日本のお酒全体の輸出金額は前年比21.4%増

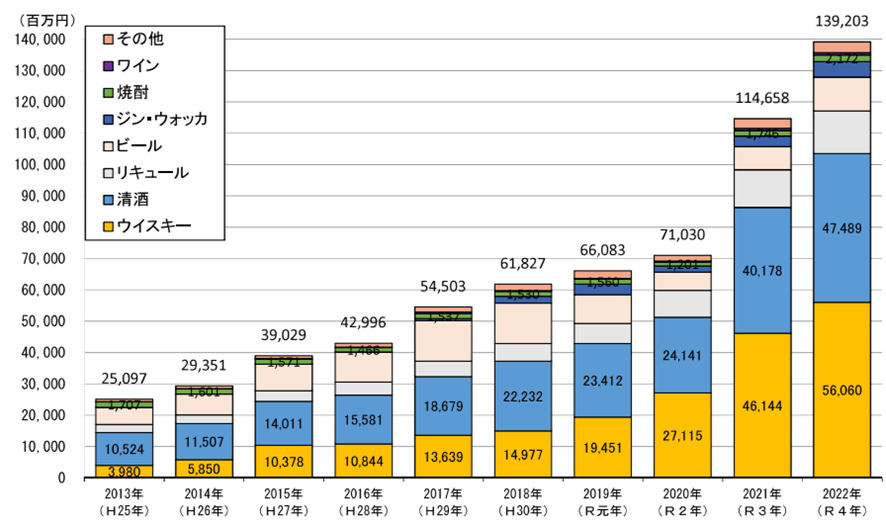

日本のお酒の国内需要が縮小するなか、海外への輸出は右肩上がりに増加しています。日本のお酒全体の輸出金額の推移は以下のとおりです。

出典:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」

2021年、日本のお酒の輸出金額は1,146億円で前年比61%増でした。さらに2022年は21%増の1,392億円を達成しました。このように輸出が好調を維持しているのは、ウイスキーと清酒の輸出拡大が大きな要因です。

日本のお酒の主な輸出先

日本のお酒の輸出金額上位10カ国・地域は以下のとおりです。

| 順位 | 国・地域 | 2022年度輸出額 | 前年比 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 中国 | 394億円 | +23.2% |

| 2位 | アメリカ | 267億円 | +12.5% |

| 3位 | 台湾 | 120億円 | +29.3% |

| 4位 | 香港 | 115億円 | -21.4% |

| 5位 | シンガポール | 82億円 | +62.6% |

| 6位 | フランス | 61億円 | +7.6% |

| 7位 | オーストラリア | 56億円 | +34.0% |

| 8位 | 韓国 | 55億円 | +101.8% |

| 9位 | オランダ | 42億円 | +8.4% |

| 10位 | カナダ | 25億円 | +68.6% |

参考:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」

中国は2020年から3年連続で首位となっています。また上位3カ国の輸出金額は全体の56%を占め、中国やアメリカの市場規模が大きいことがわかります。また近年、需要が拡大しているのは台湾やシンガポール、オーストラリア、韓国です。いずれも前年比が2桁以上の伸びを記録しています。

日本のお酒の重点品目は3つ

日本政府は、酒類を含む農林水産物や食品の輸出額を2025年までに2兆円、2030年までに5兆円とする目標を掲げています。また目標達成のために「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」において、清酒、ウイスキー、本格焼酎・泡盛を重点品目に指定しました。ここでは、重点品目の輸出状況について解説します。

清酒

清酒は重点品目として、2025年の輸出額の目標を600億円と設定されています。目標は達成していないものの、輸出額は右肩上がりに増加しており、2022年の海外輸出額は474億円でした。

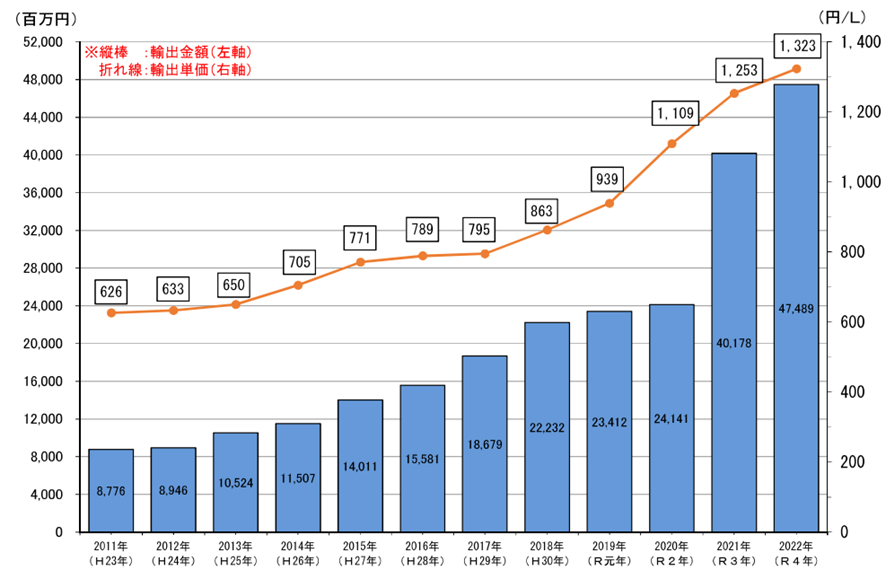

出典:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」

清酒の輸出額が好調な理由は、輸出単価が高まっていることです。2011年と2022年を比較すると輸出額は5倍以上、輸出単価は2倍以上に拡大しています。より高級な清酒のニーズが高まっていることを示しています。また2022年の輸出額トップ3の国・地域は以下のとおりです。

| 順位 | 国・地域 | 2022年度輸出額 | 2025年度目標額 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 中国 | 141億円 | 130億円 |

| 2位 | アメリカ | 109億円 | 180億円 |

| 3位 | 香港 | 71億円 | 110億円 |

参考:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」

このように、清酒はとくに中国向けの輸出が拡大しています。

清酒の販路拡大は、以下の3つの取り組みを中心におこなっています。

- 訪日外国人を対象としたPRや酒造りの文化的価値の発信

- 大規模展示会などを活用した情報発信や事業者の販路拡大の支援

- サポートデスクによる現地市場の情報収集や情報発信、事業者に対する販路拡大の支援

ウイスキー

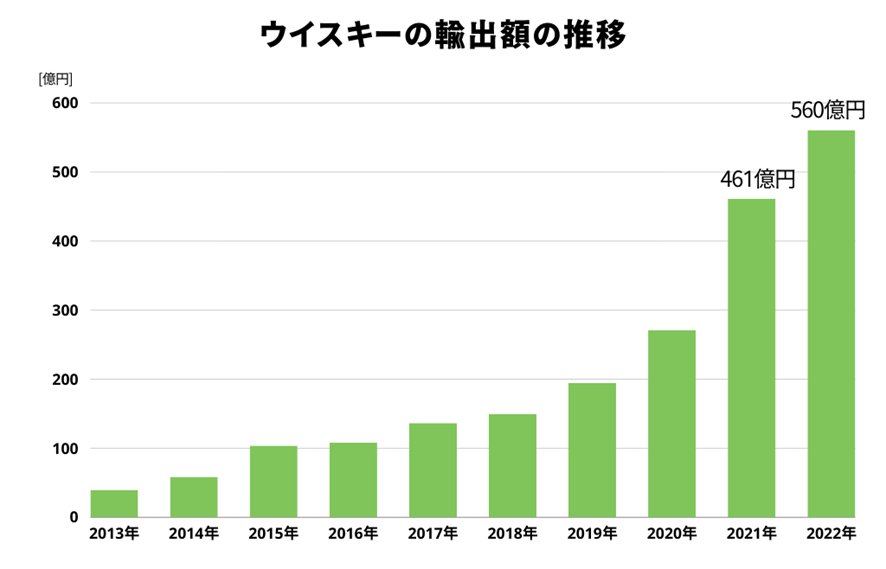

ウイスキーの2025年の輸出額目標は680億円です。日本のウイスキーは世界的に知名度が向上しており、台湾・シンガポール・欧州向けが堅調です。2022年の輸出額は560億円と前年比21.5%増を達成しています[崇青10] 。

参考:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」

ウイスキーの主な輸出先は、EU・イギリス・アメリカ・中国です。国別の2019年の輸出実績と2025年の目標額は以下のとおりです。

| 順位 | 国・地域 | 2019年度輸出額 | 2025年度目標額 |

|---|---|---|---|

| 1位 | EU・イギリス | 55.3億円 | 200億円 |

| 2位 | アメリカ | 54.0億円 | 190億円 |

| 3位 | 中国 | 25.3億円 | 90億円 |

参考:国税庁「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」

ウイスキーの販路拡大は、以下の2つの取り組みを中心におこなっています。

- 日本洋酒酒造組合において表示に関する自主基準を策定し、品質の向上を図ることで日本ウイスキーの信頼性を高めている

- 原酒の確保という課題について対策を進めている

※ウイスキーに使われる原酒は長期間の熟成が必要なため、需要拡大により原酒不足が課題になっています。

本格焼酎・泡盛

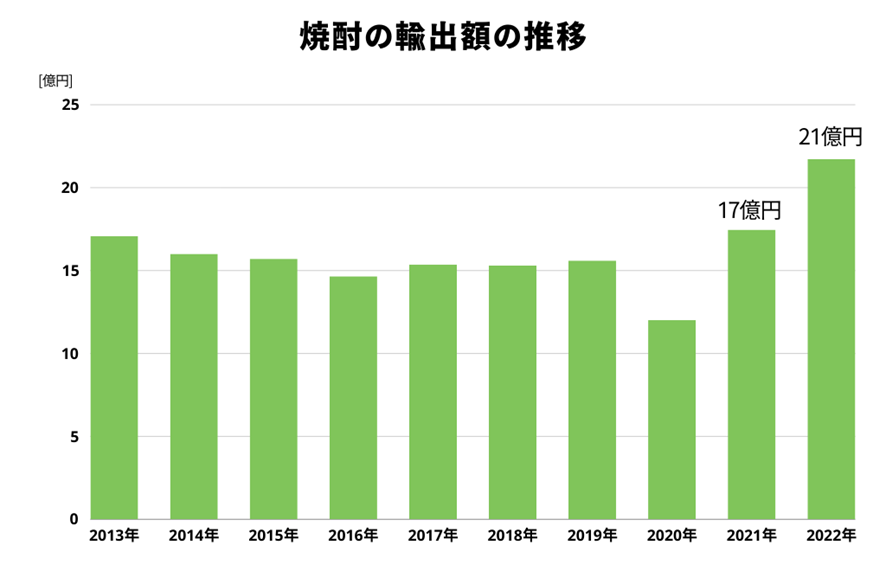

本格焼酎・泡盛の2025年の輸出額目標は40億円です。焼酎の輸出額の推移は以下のとおりです[崇青12] 。

参考:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」

焼酎は、清酒やウイスキーとは異なりやや上昇傾向にあるものの、横ばいの状態が続いています。また海外の市場規模も小さく、海外の需要もまだ少ないのが現状です。マーケットの創造から始める必要があるものの、焼酎・泡盛の海外市場はブルーオーシャンといえるかもしれません。

日本のお酒の輸出拡大に向けた課題

国内の酒類事業者の課題は、少子高齢化にともなう従事者の減少・高齢化です。そのため輸出を拡大しようにも、人材の確保や生産量の拡大が困難な状態といえます。構造的な課題には、酒類事業者の経営改革や酒類業の構造転換が必要です。そこで政府は、「日本産酒類輸出コンソーシアム」や「フロンティア補助金」などの補助金制度により、商品の差別化・販売手法の多様化・ICT技術の活用といった取り組みを支援しています。

「伝統的酒造り」をユネスコ無形文化遺産へ提案

日本のお酒はウイスキー・清酒を中心に輸出拡大が続いています。政府は農林水産物・食品を2030年までに5兆円とする目標を掲げているため、今後も拡大に向けた支援が続くでしょう。

日本のお酒に関する注目すべき動向は、「伝統的酒造り」のユネスコ無形文化遺産への提案です。日本酒・焼酎・泡盛といった日本の伝統的な酒造り技術について、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指しています。登録されれば認知度が高まり、国内外での需要の拡大が期待されています。

このように海外進出を積極的におこなうことで、需要の拡大につなげているのが日本のお酒産業です。今後の動向もぜひチェックしてみてください。