2023年12月に東芝デバイス&ストレージとロームが連携し、パワー半導体を共同生産することを発表しました。

パワー半導体は電気自動車や太陽光発電、多くの家電製品に欠かせない部品です。しかし、あまり聞きなれない言葉のため、どのような半導体なのか知らない方も多いでしょう。

そこで本記事では、パワー半導体の概要と世界シェア、日本企業4選を紹介します。

パワー半導体とは?

パワー半導体は高電圧や大電流の制御や変換を行うデバイスのことで、パワーデバイスと呼ばれることもあります。定義は決まっていませんが、一般的に定格電流が1A以上の半導体を指します。

名前に「パワー」とつくため、巨大な電力・電流を使うための特殊な装置と思うかもしれません。しかし、家庭の家電にも多く使われており、電力・電流を制御するために必要不可欠な製品です。

半導体とは、伝導体と絶縁体の特徴を併せ持つ素材のことです。一般的な半導体とパワー半導体の違いは、流せる電流・電圧の大きさになります。また、パワー半導体は大きな電流・電圧を流すことから熱が発生しやすく、熱を効率よく逃す工夫がされているのも特徴です。

素材はシリコンが主流で、Siパワー半導体と呼ぶこともあります。近年では、シリコンと炭素の化合物のシリコンカーバイド(SiC)を素材とする、電力変換効率に優れたSiCパワー半導体の需要も高まっています。

パワー半導体の種類

パワー半導体の種類は主に3つの種類があります。

・ダイオード

ダイオードは電流を一方向にしか流れないという特徴があり、整流や検波、電圧・電流変換などに使われます。

・サイリスタ

スイッチングにより電流を制御する部品です。

・パワートランジスタ

パワートランジスタは許容電力が1W以上のトランジスタのことで、増幅・スイッチングに利用されます。

用途

パワー半導体は主に以下の4つの目的で使用されています。

- 交流電流を直流電流に変換する

- 直流電流を交流電流に変換する

- 交流の周波数を変換する

- 直流の電圧を変換する

これらを組み合わせることで、さまざまな製品の電力・電流の制御を実現しています。とくに以下のような大きな電力・電流を必要とする製品には欠かせません。

- 電気自動車

- 太陽光発電

- 産業機器

- パソコン

- エアコン

- 5G基地局

- 冷蔵庫

つまりパワー半導体は、現代の生活を支えている縁の下の力持ちともいえるでしょう。

ほかの半導体との違い

半導体には、パワー半導体以外にロジック半導体があります。こちらも聞きなれない方が多いでしょう。ロジック半導体との違いをわかりやすく解説します。

ロジック半導体との違い

ロジック半導体はデジタル信号の処理や演算処理を目的としており、スマホやパソコンの頭脳の役割を持つCPU(中央処理装置)などに搭載されています。

ロジック半導体とパワー半導体の大きな違いは目的です。

ロジック半導体はデジタル信号などの処理に利用されるのに対して、パワー半導体は電流・電圧の変換などに利用されます。

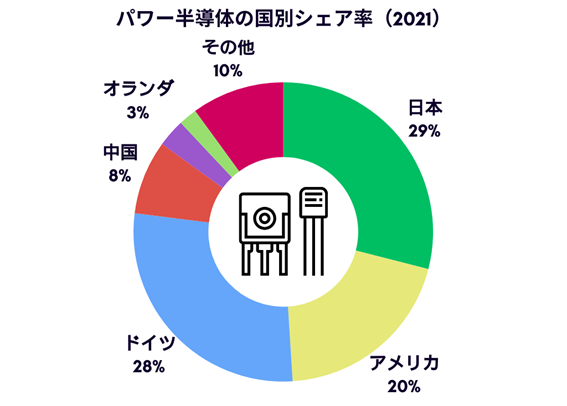

パワー半導体の世界シェア

富士経済の調査によると、2023年のパワー半導体の世界市場規模は3兆186億円を見込んでいます。内訳はSiパワー半導体が2兆7,833億円で、SiCを含む次世代パワー半導体は2,354億円です。

参照:株式会社富士経済「パワー半導体の世界市場を調査」

また同調査では、2035年の世界市場規模が13兆4,302億円と4倍以上に拡大すると予想しています。シリコンパワー半導体は7兆9,817億円に対して、次世代パワー半導体は5兆4,485億円です。

つまり、次世代パワー半導体は急速に拡大する市場と予想されているのです。日本は2021年に世界シェア1位を獲得しているため、パワー半導体はチャンスの多い分野といえるでしょう。

世界の国別シェア率は以下のとおりです。

参考:総務省「IoT国際競争力指標 2021年実績 〔概要〕」

パワー半導体の日本企業4選

世界シェア1位を誇る日本のパワー半導体産業において、活躍しているのは以下の4社です。

- 富士電機

- 三菱電機

- 東芝

- ローム

ここではパワー半導体で活躍する日本企業の取組事例について紹介します。

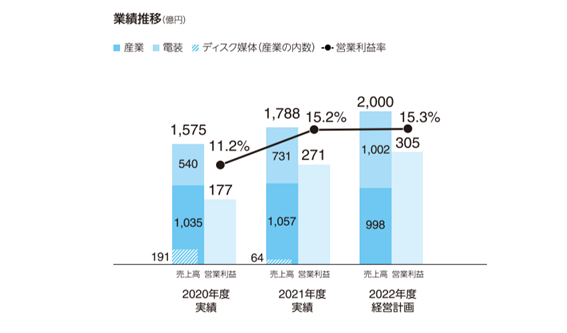

富士電機:SiCパワー半導体の開発に着手

出典:富士電機

富士電機は1923年に設立し、駆動制御装置や電源装置、エネルギーマシンなどのパワーエレクトロニクスを中心に開発・製造を行う企業です。脱酸素に向けた取り組みを数多く実践し、社会貢献を積極的に行っています。

2021年度の半導体セグメントの売上高は1,788億円でした。富士電機の半導体部門の売上を押し上げている要因は、中国やヨーロッパに向けての電気自動車向けパワー半導体です。

出典:富士電機

その電気自動車向けのパワー半導体の需要は急伸しています。さらに、ますますの高効率化が求められているのが現状です。

そこで、富士電機はシリコンカーバイド(SiC)の新製品の開発にも乗り出しています。そのため、2019年~2023年の5カ年の累計設備投資額を1,200億円から1,900億円と増額しています。

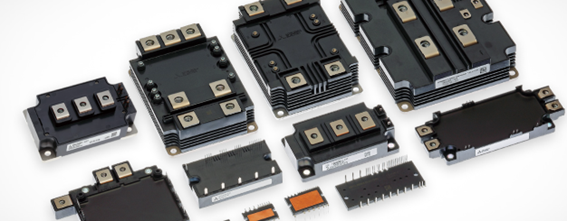

三菱電機:GXに向けてSiCパワー半導体事業を拡大

出典:三菱電機

1921年に設立した三菱電機は、2022年度の売上高が5兆円を突破し、従業員数が14.9万人と日本を代表する企業です。三菱電機は2022年の海外売上高比率が50%を超えており、パワー半導体を含めてさまざまな分野をグローバルに展開しています。

また「環境ビジョン2050」を策定して、環境課題の解決に向けて取り組んでいるのも特徴です。その取り組みの一環として、GX実現に向けたSiCパワー半導体デバイスの事業拡大を目指しています。GX(グリーントランスフォーメーション)とは、化石燃料から太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーへシフトを意味する言葉です。

従来のシリコンのパワー半導体より、SiCパワー半導体は大幅に電力損失を低減できることから、地球環境にも優しい技術として需要が高まっています。

東芝デバイス&ストレージ:GaNパワー半導体の開発を推進

出典:東芝デバイス&ストレージ

東芝デバイス&ストレージは東芝の連結子会社で、デバイスやストレージ事業を行う企業です。海外売上比率は78%で、国内外に拠点があります。2022年の売上高は7,971億円でした。

同社は「カーボンニュートラルな未来をつくる」を目標に掲げ、次世代のパワー半導体の開発を行っています。

シリコンカーバイド(SiC)だけではなく、窒化ガリウム(GaN)のパワー半導体の開発を目指しています。GaNパワー半導体の特徴は、電子移動度が高いため、高速スイッチングを実現できることです。これにより、機器の低損失化や高出力化、高周波スイッチングが期待されています。

ローム:GaNパワー半導体の量産を開始

出典:ローム

ロームは半導体・電子部品のメーカーで、国内拠点に21カ所、海外拠点に75カ所の拠点があります。2023年3月期の売上高は5,078億円でした。

SiCパワー半導体とGaNパワー半導体の量産を実現しているのが特徴です。

また2023年12月8日に、ロームと東芝デバイス&ストレージが共同生産を始めることが発表されました。ロームがSiCパワー半導体、東芝デバイス&ストレージがシリコンパワー半導体への投資を重点的に行い、国際競争力を高める狙いがあります。

EVや太陽光発電などますます需要が高まるパワー半導体

電気自動車や太陽光発電など、カーボンニュートラルに向けて、今後ますます需要が高まるとみられているのがパワー半導体です。従来のシリコンパワー半導体だけではなく、SiCやGaNなどの次世代パワー半導体も急速に市場が拡大すると予想されています。

半導体産業で日本が再び席巻できるかは、パワー半導体にかかっているかもしれません。今後の動向についても注視していきましょう。