日本の外食産業の店舗数は年々減少しています。

なぜならコロナ禍や人口減少により、厳しい状況が続いているためです。例えば自粛期間中は、普段よりも外食を自粛された方がほとんどでしょう。

コロナ規制が緩和された今でも、コロナ前の状態に戻っていない業態もあります。そこで、注目されているのが海外進出です。

本記事では国内・海外の外食産業の現状、海外進出に成功した事例3選を紹介します。

国内の外食産業の状況は?

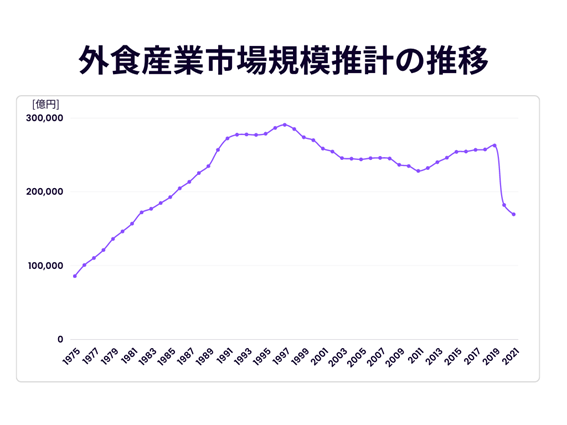

まずは国内の外食産業市場規模の推移を紹介します。

参考:一般社団法人日本フードサービス協会「データからみる外食産業」

グラフからもわかるように、近年は急激に市場規模が縮小しており、その要因はコロナ禍の自粛生活です。その証拠に2019年~2021年の市場規模は以下のとおりで、コロナが流行した2020年を境に急激に縮小しています。

- 2019年:26.2兆円(前年比+2.1%)

- 2020年:18.2兆円(前年比-30.7%)

- 2021年:16.9兆円(前年比-6.9%)

現在ではコロナ規制が緩和されているため、2019年と同規模の市場に戻りつつあります。具体的に2023年4月と2019年を比較すると、+7.0%の伸びでした。

そのため2023年は2019年並み、もしくはそれ以上の市場規模が期待されています。しかし、食材・燃料・電気代などの高騰によるコスト増で、外食産業は厳しい状況が今後も続くと予想されています。

コロナによる影響が続いている

コロナ規制が緩和され、市場規模が2019年並みになっていることから、コロナの影響はなくなったと思うかもしれません。しかし、実際にはコロナ規制が緩和され売上を伸ばしている業態と、そうではない業態があります。

一般社団法人日本フードサービス協会の調査によると、2023年4月のファーストフード業態は、2019年と比較して+21.5%も伸びています。一方、パブ・居酒屋業態は-35.2%でした。このように、コロナ禍を乗り越えたといえる業態もあれば、まだ続いている業態もあるのが外食産業の現状です。

人手不足解消に配膳ロボットの導入が進んでいる

外食産業の大きな問題の1つに、人手不足があります。少子高齢化が進む日本において、働き手を確保するのが難しくなっているためです。解決策として、配膳ロボットを導入する企業が増えています。例えば、サイゼリヤの猫型配膳ロボットの導入です。

配膳ロボットは、少ない人員で対応できるようになるほか、非対面・非接触でサービスを提供できます。

厳しい状況が続くなか店舗数は減っている

国内の外食産業の店舗数は、コロナ前から減少傾向でした。経済産業省の調査によると、飲食店の店舗数の推移は以下のとおりです。

| 年度 | 飲食店施設数 | 前年比 |

|---|---|---|

| 2015年度 | 1,526万 | – |

| 2016年度 | 1,506万 | -1.3% |

| 2017年度 | 1,503万 | -0.1% |

| 2018年度 | 1,496万 | -0.4% |

| 2019年度 | 1,479万 | -1.1% |

| 2020年度 | 1,457万 | -1.4% |

| 2021年度 | 1,446万 | -0.7% |

表からも外食産業の店舗数は、年々減っているとわかるでしょう。

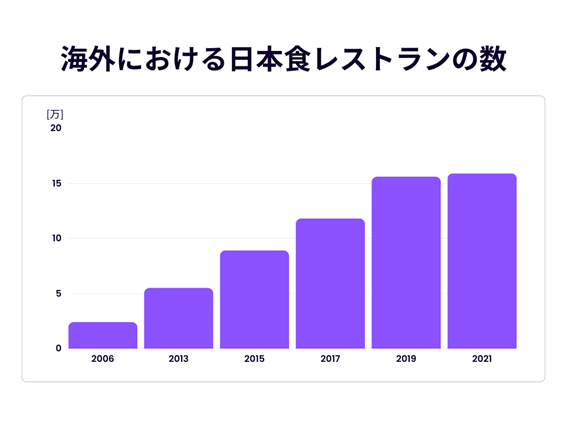

海外における日本食レストランの店舗数

国内の外食産業の店舗数が減少するなか、海外にビジネスチャンスを見出す動きが広がっています。農林水産省の推計によると、海外における日本食レストランの店舗数の推移は以下のとおりです。

参考:農林水産省「海外における日本食レストランの数」

2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたのをきっかけに、海外へ進出する日本食レストランが増えています。

2017年から2019年は3割の増加、2019年から2021年にかけてはコロナ禍にもかかわらず微増となっています。このことから、海外における日本食レストランの市場は、国内よりも拡大傾向にあるといえるでしょう。

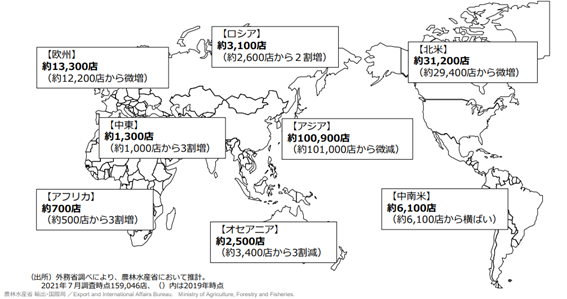

アフリカ・中東が増加傾向

中国や北米・欧州などの大きな市場の地域で出店数が増えていると思うかもしれません。しかし、実際には2019年から2021年に増加したのは、中東とアフリカでした。

北米やアジア、欧州などは横ばいで、オセアニアに至っては3割ほど減っています。

参考:農林水産省「海外における日本食レストランの数」

つまり、これまで日本食レストランの進出が遅れていた地域への出店が拡大しているのです。

日本食レストランの海外進出の成功例

現在、海外の多くの地域で日本食が広まっています。和食ブームが起こっている地域もあるほどです。ここでは、海外進出で成功した日本食レストランの成功事例を3つ紹介します。

成功例①:重光産業株式会社の「味千ラーメン」

出典:味千ラーメン

重光産業株式会社が運営する「味千ラーメン」は、フランチャイズ方式の「とんこつラーメン店」です。

1968年に熊本県で1号店を出店して以降、国内・海外で拡大を続けています。現在では海外に659店舗と、世界に大きく羽ばたいた日本食企業の1つです。海外の主な進出先は中国で、640店舗以上を営業しています。ほかにもシンガポールやタイ、マレーシア、アメリカ、韓国など13ヵ国に広がっています。

中国にこれほど多くの出店ができた理由は、進出時の失敗を次の成功に生かしたためです。

具体的には、現地の人が好きそうな味にアレンジしたものの、他の飲食店に埋没してしまい売上を伸ばせませんでした。そこで味千ラーメンの本来の味で挑戦し、現地に「とんこつスープ」がなかったこともあり、急速に出店数を増やすことに成功したのです。

成功例②:トリドールホールディングスの「丸亀製麺」など

出典:丸亀製麺

トリドールホールディングスは複数のブランドを運営する企業で、代表的なブランドが「丸亀製麺」です。

丸亀製麺は、セルフスタイルで讃岐うどんを提供するお店で、お好みのトッピングを手軽に素早く味わえると人気を集めています。国内では829店舗を展開し、業界1位のうどんチェーンです。また「MARUGAME UDON」として台湾やフィリピン、インドネシア、アメリカなど世界8ヵ国に233店舗を展開しています。

海外戦略の特徴は、地域の文化や習慣に合わせたメニューを開発してファンの獲得に役立てている点です。例えばハワイでは「ガーリックチキンサラダ」、インドネシアでは「あぶらうどん」といった具合です。

トリドールホールディングスは丸亀製麺以外のブランドも合わせると、海外に701店舗を展開しています。さらに、2028年3月までには海外で4,000店舗の出店を目指しています。

目標達成のカギは感動体験を共有できて、世界各地の特別な知識やノウハウを持つ「ローカルバディ」との提携です。ローカルバディに成功モデルの店舗を作ってもらうことで、現地のフランチャイズ展開の基盤ができるためです。

成功例③:株式会社 力の源ホールディングスの「一風堂」

出典:一風堂

株式会社 力の源ホールディングスは、「一風堂」を運営する企業です。一風堂は「女性が一人でも入れる、綺麗でかっこいいラーメン店」をコンセプトに、1985年に創業しました。

スタイリッシュなラーメン店として人気を集め、現在では国内に143店舗を展開しています。また海外への出店は、国内よりも多く277店舗にもなります。

これほど多くの店舗を海外で出店できたのは、ブランディング戦略の成功です。具体的には、ニューヨークやロンドンなどの大都市に出店し、「スタイリッシュでかっこいい」というブランドイメージを高めたことです。

大都市の店舗は直営店でブランドを強化し、アジアの店舗はライセンス契約に分けたことも成功のポイントといえます。

まとめ

外食産業における売上拡大の手段の1つが海外進出です。

しかし、紹介した3つの成功事例をみても、「現地の人が好むような味にする」や「日本の味をそのまま再現する」など、成功要因が異なります。ほかにも直営店で成功する場合もあれば、フランチャイズで成功する場合もあります。

このように、真逆ともいえるような戦略で成功している事例があるため、何が正解なのか迷ってしまう方もいるでしょう。 海外戦略で重要なポイントは、事前の市場分析・競合分析やブランディング戦略を立てることです。もし、これらでお困りなら「プルーヴ」にぜひご相談ください。