世界的な日本食ブームのなか、和牛も海外で需要が高まっている食品の1つです。

2023年に、伊藤ハム米久ホールディングスのオリジナルブランド黒毛和牛が「ワールド・ステーキ・チャレンジ2023」で、「アジア地区最優秀賞ステーキ」を受賞しました。このように和牛は世界でも高い評価を受けており、今後も需要が拡大すると予想されています。

海外進出のアイデアをお探しのビジネスパーソンに向けて、本記事では和牛世界輸出に関する動向や企業事例3選を紹介します。

参照:PR TIMES「「ITO WAGYU(R)」サーロインがワールド・ステーキ・チャレンジで「世界最優秀和牛ステーキ」を受賞」

海外の和牛需要が拡大

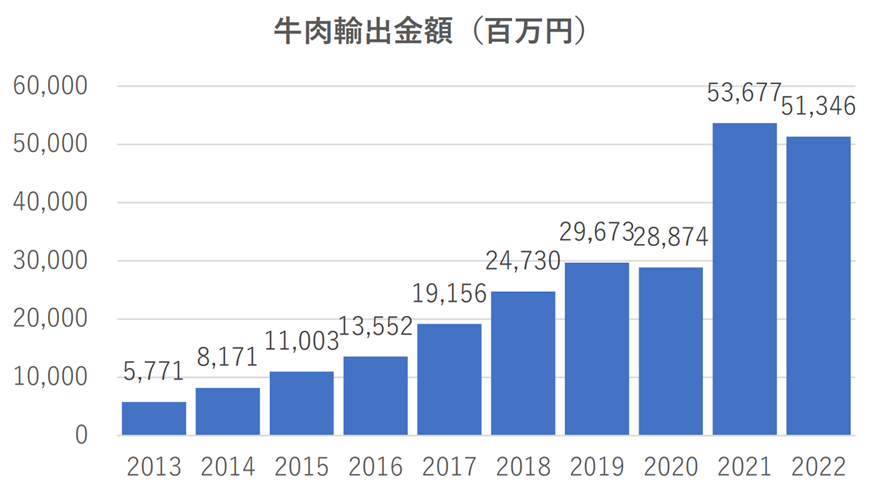

海外の和牛需要は、日本食ブームにより拡大中です。需要が拡大していることは、輸出金額が増加傾向であることからもみてとれます。牛肉全体の輸出金額の推移は以下のとおりです。

出典:一般社団法人 日本畜産物輸出促進協会「牛肉輸出をめぐる動向 2022年輸出実績」

牛肉の輸出金額は2021年に初めて500億円を突破し、2020年から1.8倍に急拡大しています。2022年は前年比96%で若干減少したものの、500億円を維持しています。

牛肉の主な輸出先は北米やアジアです。2022年の輸出金額上位10カ国を以下の表にまとめました。

| 順位 | 国・地域 | 輸出金額 | 構成比 | 順位 | 国・地域 | 輸出金額 | 構成比 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | アメリカ | 91億円 | 18% | 6位 | シンガポール | 34億円 | 7% |

| 2位 | 香港 | 77億円 | 15% | 7位 | タイ | 32億円 | 6% |

| 3位 | 台湾 | 71億円 | 14% | 8位 | タジキスタン | 17億円 | 3% |

| 4位 | カンボジア | 70億円 | 14% | 9位 | マレーシア | 13億円 | 3% |

| 5位 | EU | 50億円 | 10% | 10位 | ベトナム | 11億円 | 2% |

参考:一般社団法人 日本畜産物輸出促進協会「牛肉輸出をめぐる動向 2022年輸出実績」

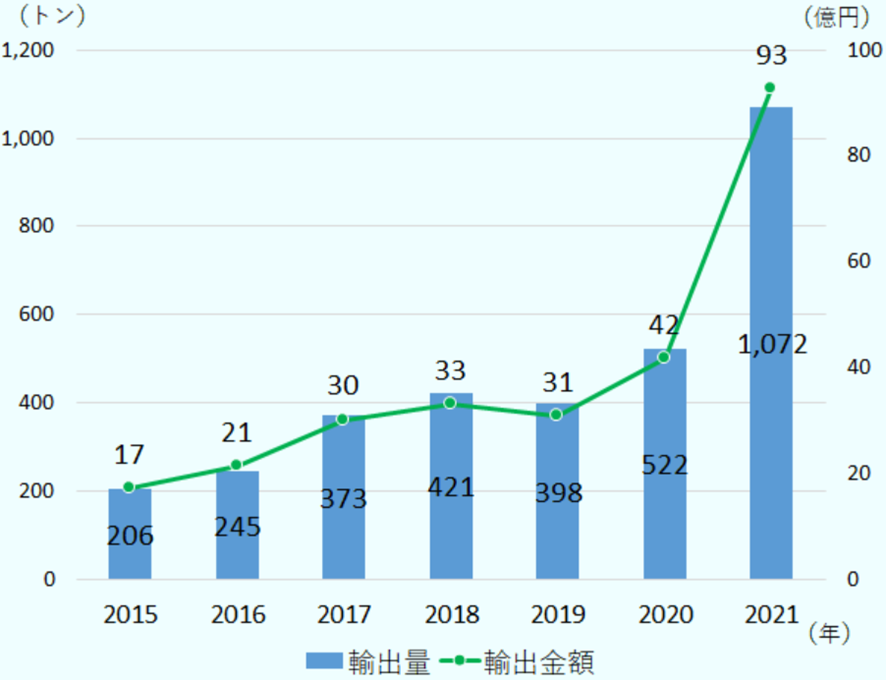

1位のアメリカでは和牛の需要拡大にともない、和牛の輸出金額も右肩上がりに増加しています。アメリカへの和牛の輸出金額は以下のとおりです。

出典:JETRO「和牛の消費トレンドと成長する植物肉産業の現状(米国)」

2021年のアメリカへの和牛の輸出金額は93億円で、牛肉全体の輸出金額は536億円でした。アメリカの和牛への輸出だけで全体の17%にもなります。

そもそも和牛とは?

和牛とは、「黒毛和種」「褐毛和種」「無角和種」「日本短角種」の4品種と、これらの交雑種を指します。和牛ブランドは全国に200以上あり、そのなかでも近江牛・松阪牛・神戸牛は日本三大和牛と呼ばれ人気があります。

国産牛と和牛との違い

和牛と混同しやすい言葉は国産牛です。

国産牛とは国内で3カ月以上飼育され、かつ国内で飼育された期間が一番長い牛のことです。国産牛かどうかは飼育場所・期間で判断されるため、品種や出生地は関係ありません。例えば、国内で飼育されている乳用牛のホルスタインも国産牛となります。

一方、和牛は品種で判断するため、海外でも和牛を生産することが可能です。価格面で優位性があるオーストラリア産やアメリカ産の「WAGYU」は、日本の畜産業の脅威になっているほどです。

和牛が海外で需要を拡大している背景

和牛が海外で需要を拡大している背景として、4つの理由が考えられます。この章では、需要拡大の理由について解説します。

やわらかさとジューシーさのバランス

和牛が海外で需要が拡大しているのは、「やわらかさ」と「ジューシーさ」のバランスに優れているためです。

一般社団法人 全国肉用牛振興基金協会の「外国人における和牛肉の嗜好性」によると、外国人の98%が和牛肉を「好む」または「やや好む」と回答しました。その理由は、「やわらかさ」や「ジューシーさ」などの食感の違いや風味です。

これらの特徴は、和牛の脂肪のオレイン酸が関係しています。オレイン酸は融点が低く、口のなかでも溶け出してしまうため、独特の食感につながっています。

日米貿易協定による低関税枠の拡大

2020年1月に、日米貿易協定により牛肉の低関税枠が拡大されました。従来の低関税枠は200トンでしたが、他国と共同で6万5,005トンになりました。主要な輸出先であるアメリカの低関税枠が拡大したことで、2021年の輸出金額の急増につながっています。

なおアメリカへの牛肉の輸出は通常26.4%の関税がかかるところ、低関税枠では1kg当たり4.4セントで済みます。

レストラン需要の回復

2021年に牛肉の輸出金額が急拡大したのは、アフターコロナとなり、レストラン需要が世界中で拡大したためです。

日本でも2022年になると、自粛生活などでレストランを避けていた方が、レストランや居酒屋に繰り出すようになりました。海外でも同じで、日本食ブームと相まって和牛の需要が高まっているのです。

円安によるお得感

日本の円は2022年3月ごろより円安傾向が強まりました。2022年3月は1ドル115円だったのが4月には130円台に、さらに10月には150円を超えました。

2011年10月の1ドル75円の最高値と比較すると、円の価値が半分以下になったのです。

このような円安は、海外消費者からすると日本の製品を安く買えることを意味します。円安によるお得感から、和牛の需要が高まっているといえるのです。

2024年2月時点で1ドル148円付近を推移しており、円安傾向は現在も続いています。

政府の牛肉の輸出拡大に向けた取り組み

政府は「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を掲げ、牛肉の輸出拡大に向けた以下の取り組みを行っています。

- 和牛の認知度向上に向けたプロモーションの実施

- 食肉処理施設などの輸出先国が要求する条件への対応

- 繁殖雌牛の増頭奨励金交付

- 牛舎等の施設整備等による生産基盤の強化

このような取り組みにより、2025年に輸出金額を1,600億円にすることが政府の目標です。

和牛の世界輸出事例3選

世界で和牛の需要が拡大するなか、すでに和牛にビジネスチャンスを見いだして輸出事業に参入している企業が複数あります。ここでは世界輸出事例として3社の取り組みを紹介します。

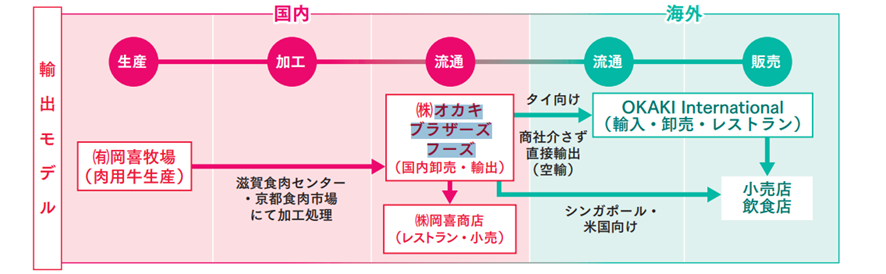

岡喜グループ:近江牛

出典:日本政策金融公庫「農林水産・食品事業者のマーケットイン輸出事例集」

岡喜グループは近江牛の生産から加工、流通に携わっている企業です。グループには、株式会社 岡喜商店や株式会社オカキブラザーズフーズ、オカキインターナショナル株式会社などがあります。

岡喜グループの特徴は牧場直営の強みを生かし、牛1頭を余すことなく使いきることで、近江牛をリーズナブルな価格で提供していることです。

とくに主力市場のタイでは、現地法人を立ち上げ、販路拡大や輸出拡大を図っています。さらに、2020年からはアメリカ向けの輸出を開始し、「岡喜和牛」ブランドとして展開しています。

BOTEJYU Group×ミコー食品:沼本セレクション

出典:ミコー食品

BOTEJYU Groupとミコー食品は、2023年11月29日にパートナーシップ提携を締結しました。

BOTEJYU Groupは、大阪のお好み焼き専門店を運営し、海外に119店舗を出店している企業です。

ミコー食品は、山口県の高森和牛を主に取り扱う企業です。ミコー食品の代表取締役の沼本憲明氏は、「沼本カット」と呼ばれる独自のカット方法を考案したことで知られています。

この2社がタッグを組み双方の強みを生かすことで、沼本カットの「沼本セレクション」により和牛の魅力を世界に発信できるとしています。

株式会社ナンチク:KAGOSHIMA WAGYU

出典:株式会社ナンチク

株式会社ナンチクは、豚・牛食肉やハム加工品の製造、販売をしている企業です。従業員数は720名で、2020年の年商は497億円でした。

同社は展示会における試食や宣伝、カット加工技術の指導などにより、鹿児島黒牛ブランドの「KAGOSHIMA WAGYU」の海外展開を積極的に行っています。これらの取り組みにより、牛肉の輸出額を2020年度の11億円から、2023年度に17億円に拡大することを目標としています。

和牛やホタテなど海外で日本の食材が人気

海外では和食ブームや円安を背景に、和牛やホタテなど日本の食材が人気です。一方、国内は人口減少が進み、市場を拡大させることは容易ではありません。ビジネスチャンスを広げるためにも、海外進出を目指してみてはいかがでしょうか。