お弁当やもう一品追加したいときに便利なのが冷凍食品です。国内では家庭用の生産量が増えており、需要が拡大している業界といえます。

そのような冷凍食品は海外でも人気で、日本の冷凍食品メーカーも海外進出に積極的です。本記事では、冷凍食品メーカーの海外進出動向について詳しく解説します。

冷凍食品の需要が高まる理由

アメリカではテレワークの普及とともに、冷凍食品の需要が高まっています。なぜなら料理の時間を短縮できるので、作業や他にすべきことに時間を割けるようになるためです。

またアメリカ以外でも、以下の3つの理由により冷凍食品の需要が高まっています。

- 利便性の高さ

- 実は栄養価が高い

- フードロス削減に取り組む企業が増えている

冷凍食品の海外進出動向を探る前に、需要が高まっている3つの理由について理解を深めましょう。

①利便性の高さ

冷凍食品の需要が高まっているのは、電子レンジで温めるだけで食べられる利便性の高さです。

一般社団法人 日本冷凍食品協会の2021年の調査によると、冷凍食品の利用頻度が「1年前より増えた」と回答したのが3割になり、「減った」と回答した数(女性8.5%、男性4.8%)を大幅に上回りました。

同調査において、冷凍食品を利用する頻度が増えた理由は以下のとおりです。

| 利用頻度が増えた理由 | 女性 | 男性 |

|---|---|---|

| 調理が簡単で便利だから | 79.9% | 81.7% |

| おいしいと思う商品が増えたから | 50.0% | 50.9% |

| 手ごろな値段だから | 39.1% | 43.8% |

| 忙しくなり、食事を作る時間が減ったから | 19.6% | 21.3% |

| 自分や家族の在宅時間が増えて家での食事が増えたから | 17.9% | 21.9% |

参考:一般社団法人 日本冷凍食品協会「“冷凍食品の利用状況”実態調査結果について」

このように、実際に利便性の高さを理由に冷凍食品を選択する人が増えています。

②実は栄養価が高い

冷凍食品は「栄養価が低い」というネガティブなイメージを持っている方はいませんか。しかし実は、冷凍食品の栄養価は高いことがわかっています。

豊富な栄養素を摂取するために、積極的に冷凍食品を選択する方が増えているのです。

なぜ栄養価が高いかといえば、急速冷凍などの技術の発達により、旬の時期に収穫した野菜の栄養価を落とさずに冷凍できるためです。そのため旬を過ぎた野菜と比較すると、冷凍食品の栄養価のほうが高いことも起こり得ます。

③フードロス削減に取り組む企業が増えている

冷凍食品の需要が増えている理由は、SDGsの実現のためにフードロス削減に取り組む企業が増えているためです。

フードロスとは、本来食べられるのに廃棄されてしまう食品を指します。日本のフードロスは年間523万トンになり、日本人1人あたり年間約42kgを捨てているのです。一方世界では8億人が飢餓に苦しんでおり、このままいくと2050年には20億人が飢餓に苦しむといわれています。

そこで掲げられたのがSDGsのターゲット12.3です。

- ターゲット12.3

「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。」

つまり、世界中の飢餓をなくすためにフードロス削減は、日本企業も取り組むべき世界的な社会課題といえます。

その解決策の1つとして注目されているのが冷凍食品です。

冷凍食品は長期間の保存が可能になることから、鮮度の劣化や腐敗などにより捨てられていたフードロスを削減できるためです。

国内市場と冷凍食品メーカー売上ランキング

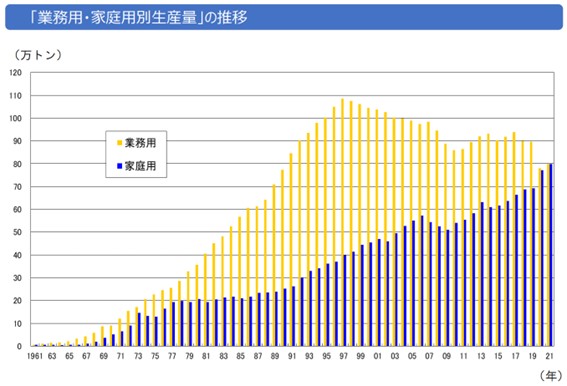

国内の冷凍食品市場は増加傾向にあり、2022年の生産金額が7,639億円で前年比104.0%を達成し、最高値を更新しています。生産金額の内訳は家庭用が4,061億円、業務用が3,577億円です。

国内では家庭用の冷凍食品の需要増加が顕著で、下のグラフからもわかるように、右肩上がりに拡大しています。

出典:一般社団法人 日本冷凍食品協会「冷凍食品の動向について」

このように国内の冷凍食品市場が拡大するなか、冷凍食品メーカーの売上ランキングは以下のとおりです。

1位:日本水産(ニッスイ)

2位:マルハニチロ

3位:ニチレイ

4位:味の素

5位:日本たばこ産業

参考:参考業界動向サーチ「冷凍食品業界 売上高ランキング」

海外の冷凍食品の今後の需要は?

国内の市場は増加傾向にあるものの、少子高齢化や人口減少の影響により長期的な視点でみると縮小は避けられないでしょう。またウクライナ問題や燃料費・材料費高騰などのリスクによる懸念もあります。

そこで期待されているのは海外市場です。

アメリカやヨーロッパ各国では、コロナにより冷凍食品の需要が増え、成長が続く東南アジアでは、冷凍食品の需要拡大が予想されています。

日系冷凍食品メーカーの比較

解説したような国内状況・海外状況のなか、さらなる発展を目指して、日本系冷凍食品メーカーは積極的に海外進出に挑戦しています。

本章では、国内の売上ランキングトップ3の「ニッスイ」「マルハニチロ」「ニチレイ」の海外進出動向について詳しく解説します。

ニッスイ

出典:ニッスイ

ニッスイは冷凍食品の売上ランキング1位を獲得した企業で、人気の冷凍食品に「大きな大きな焼きおにぎり」や「自然解凍でおいしい!」シリーズがあります。

また1歳6ヵ月からの冷凍幼児食「ニコパク」を展開しているのも特徴です。

※2022年12月に日本水産株式会社から株式会社ニッスイに社名を変更しています。

ニッスイの会社概要

ニッスイの会社概要は以下のとおりです。

| 社名 | 株式会社ニッスイ |

| 創業 | 1911年 |

| 設立 | 1943年 |

| 資本金 | 306.85億円 |

| 従業員 | 1,485人(個別)9,515人(連結) |

| 売上高 | 7,681億円(2023年3月期) |

ニッスイはグローバルリンクスと呼ばれる、北米・南米・オセアニア・アジア・ヨーロッパなどの26ヵ国の各拠点とネットワークを構築しています。

出典:ニッスイ 「グローバルリンクス」

グローバルリンクスと各地域のローカルリンクスにより世界的に事業を展開しており、家庭用水産調理冷凍食品部門で全米シェア1位を獲得するなどの大きな成功を収めています。

またニッスイの海外売上比率は38.9%(2023年3月期)で、この比率からも海外進出に積極的といえるでしょう。

海外での動向

ニッスイはグローバルリンクスとローカルリンクスのネットワークにより、原料調達力と素材の力を引き出す開発力に優れ、各エリアに商品を届けられる物流網が強みです。

また、各地域のグループ会社により事業展開するのが同社の海外事業の特徴といえます。北米の家庭用水産冷凍食品でトップシェアを誇るゴートンズ社や、フランスのチルド食品のシテ・マリン社などが代表例です。

この仕組みにより、各地域のライフスタイルの変化を的確にとらえた商品を提供できるのです。

マルハニチロ

出典:マルハニチロ

マルハニチロは冷凍食品の売上ランキング2位を獲得した企業で、人気の冷凍食品に「横浜あんかけラーメン」や「あおり炒めの焼豚炒飯」があります。

マルハニチロの会社概要

マルハニチロの会社概要は以下のとおりです。

| 社名 | マルハニチロ株式会社 |

| 設立 | 1943年 |

| 資本金 | 200億円 |

| 従業員 | 12,352人 |

| 売上高 | 1兆204億円(2023年3月期) |

| 海外拠点数 | 32拠点 |

| 海外売上高 | 2,354億円(2023年3月期) |

| 海外売上比率 | 23.1% |

海外での動向

マルハニチロは2023年に初めて売上1兆円を突破しました。

その主な要因は、欧州における需要拡大や北米のスケソウダラ事業、タイのペットフード事業が大きく業績を伸ばしたためです。

各地域の売上は以下のとおりです。

欧州の売上:943億円(前年比+68%)

北米の売上:627億円(前年比+48%)

アジアの売上:549億円(前年比+23%)

また北米冷凍食品市場への本格参入や、ベトナム市場向けの冷凍食品の開発・販売強化をしていく予定で、今後の動向についても注視する必要があるでしょう。

ニチレイ

出典:ニチレイ

ニチレイは冷凍食品の売上ランキング3位を獲得した企業で、人気の冷凍食品に「本格炒め炒飯」や「蔵王えびグラタン」があります。

ニチレイの会社概要

ニチレイの会社概要は以下のとおりです。

| 社名 | 株式会社ニチレイ |

| 設立 | 1942年 |

| 資本金 | 305億円 |

| 従業員 | 15,766人 |

| 売上高 | 6,622億円(2023年3月期) |

| 海外拠点数 | 52拠点 |

| 海外売上高 | 1,333億円(2023年3月期) |

| 海外売上比率 | 20.1% |

海外での動向

ニチレイは中長期的な成長戦略として、海外事業の規模拡大を掲げています。積極的な投資により海外拠点の拡大を進め、欧州・北米・中国・アジアで事業を展開しています。

とくに2012年に買収した米国のイノバジアン・クイジーン社は、現地の好みに合わせた商品開発、大手販売店の販売力を強みに成功した事例です。過去4年間の年平均成長率は、20%程度と脅威の成長率を実現しています。

まとめ

本記事では冷凍食品の海外進出事例を企業ごとに紹介しました。国内の市場規模が少子高齢化・人口減少で縮小が予想されるのは、冷凍食品に限った話ではないでしょう。 今後海外進出を検討している企業様は、海外進出支援の専門家であるプルーヴ株式会社にぜひご相談ください。